Вятичи

- Яна Цецарска

- 20 авг. 2019 г.

- 5 мин. чтения

Мы много путешествовали по Калужской земле или, как мне больше нравиться ее называть – Земле Вятичей, а в своих публикациях я рассказывала о древних городищах, дошедших до нас. Повторюсь, но эти края, действительно, зачаровывают своей красотой и нежностью. А волшебство сопровождало нас во всех путешествиях, начиная от удивительно экономичного расхода топлива и заканчивая неожиданными решениями с выбором дорог и встречами с удивительными людьми. Но кто же был хозяином этих мест? Как они жили?

Летописи повествуют нам, что сыны Вятко и Радима пришли на берега Оки и Сожи с северо-запада где то на рубеже V века. Этот факт подтверждают и данные археологических изысканий – расселение вятичей происходило с территории Днепровского левобережья или даже с верховьев Днестра (ареал обитания дулебов).

Самые древние поселения были обнаружены археологами на территории между устьями рек Жиздры и Оки (в настоящее время места между Козельском и Калугой). Но жизнь не стоит на месте! И уже к VII – VIII векам по данным Летописи Калужской от 1878 года союз племен вятичей занимал территорию «в границах Калужской, Тульской, Орловской и Рязанской губерниях». Достаточно внушительные размеры княжества, не правда ли?!

Современные же археологи расширили ареал обитания вятичей до части территорий современных Смоленской, Брянской, Московской и Липецкой областей.

Согласно исследованиям советских времен (В.В. Седов журнал «Археология СССР»):

… Западная граница вятичского ареала сначала шла по водоразделу Оки и Десны. В бассейнах Жиздры и Угры выделяется пограничная полоса шириной 10—30 км, где вятичские курганы сосуществовали с кривичскими… Далее вятичская граница поднималась на север до верховьев Москвы-реки, а потом поворачивала на восток по направлению к верховьям Клязьмы. Правобережье Москвы-реки целиком принадлежало вятичам… Примерно около впадения Учи в Клязьму вятичская граница поворачивала на юго-восток и шла сначала по левобережью Москвы-реки, а потом — Оки.

Наиболее восточным пунктом с вятичскими височными кольцами является Переяславль-Рязанский. Отсюда юго-восточная граница вятичей шла к верховьям Оки, захватывая бассейн Прони, но не достигая бассейна Дона. Бассейн верхнего течения Оки целиком был вятичским.

В этом обширном вятичском регионе раскопано несколько тысяч курганов…

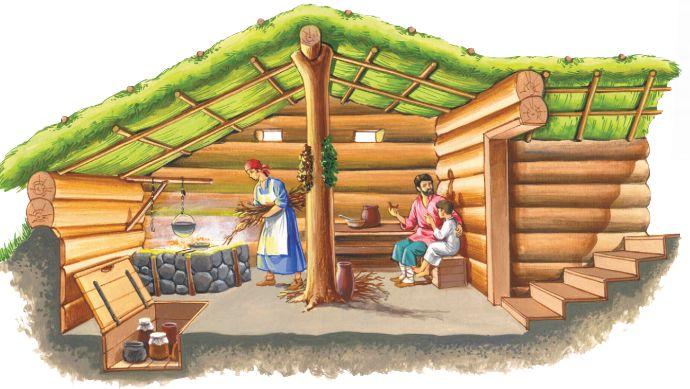

На этом обширном пространстве предки построили древние города (соврем. «городища»). Правда, территориально они находились достаточно далеко друг от друга, что подтверждает и карта наших путешествий. Схема поселений стандартна. Каждый град (укрепленное поселение) окружало несколько селищ и одно или несколько капищ (в зависимости от административной значимости поселения). Наиболее ранние поселения имеют вид полуземлянок, а более поздние – избы и хоромы, в основном, в 2 этажа. Стены и окна последних украшались резьбой. Единственное, что следует особо отметить, так это уникальную технологию (по нашим меркам), применяемую вятичами при сооружении валов. Она поражает свое простотой и мудростью. В своих путешествиях мы убедились, что, пережив массу битв и нашествий, остатки фортификационных сооружений того времени дошли до нас спустя 1,5 тысячи лет в своем оригинальном виде! Наиболее хорошо они сохранились на Чертовом городище.

Начиная с середины XIX века, историки и археологи в своих трудах наряду с прочими крупными и мелкими поселениями отмечают два наиболее значимых для вятичей административных центра: Дедославль – столица вятической земли (союза племен) и Козельск – «торговые ворота». Правда, Б.А. Рыбаков предлагает считать главным городом вятичей Корьдно (отождествляется с селением Корно Мосальского уезда). В настоящее время это село Корное Мосальского района Калужской области.

Земля вятичей, издревле богатая лесными массивами, давала простор для охоты, сбора меда, грибов и диких ягод. Процветало и скотоводство (свиньи, коровы, козы, овцы). Позднее стало успешно развиваться земледелие. Одним из центров кузнечного дела было городище Кремень.

Дошедшие до наших дней древние летописные источники (со всевозможными редакциями) дружно свидетельствуют о том, что вятичи не только пришли на эти земли с северо-запада, но и находились в родственной связи с западно-славянскими племенами. По древним сказаниям они ведут свою родословную от союза Майи Златогорки и Коляды. Поэтому не удивительно, что «дипломатические» связи поддерживались не только со своими соседями кривичами, мерей и хазарами, но и с родственными племенами радимичей, дулебов, ободритов и прочих «ляхов».

Особое внимание стоит обратить на один интересный факт – эти земли киевские славяне обходили стороной. Приведу несколько примеров.

Не всем известно, что, несмотря на всеобщую христианизацию Руси с 988 года (X век), вятичи жили по древним законам пращуров еще в XII веке. По летописным сведениям, предположительно 27 августа 1115 года ими был убит христианский миссионер Кукша Печерский, пришедший в эти земли с проповедническими целями. И только в XV веке эти земли стали воспринимать христианство. О чем нам сообщает легенда:

«в 1415 году, в княжение великого князя Василия Дмитриевича, сына Донского, мценяне не признавали еще истинного Бога, почему и посланы были в том году, от него и митрополита Фотия, священники, со множеством войск, для приведения жителей в истинную веру. Мценяне ужаснулись, стали воевать, но вскоре поражены были слепотой. Посланные начали склонять их к принятию крещения; убежденные тем некоторые из мценян: Ходан, Юшинка и Закей крестились и, прозрев, обрели Крест Господень, иссеченный из камня, и резной образ Николая чудотворца, в виде воина, державшего в руке ковчег; тогда, пораженные чудом, все жители города спешили принять святое крещение».

В древних документах, описывающих события раннего средневековья Руси, фактически нет упоминаний о племенах вятичей. Информация же о пограничных столкновениях конца XI века отражена в летописи («Поучение Владимира Мономаха») односложно, фактически одним предложением. Думаю, что тому причина не только в расположении этих земель, но и в нежелании вождей поддерживать отношения с потомками Дажьбога.

И только для двух Князей киевских (происхождение которых не подлежало сомнению – потомки рода ободритов) было сделано исключение: Олег Вещий и Святослав Хоробрый. При этом со смертью каждого из них «дипломатические отношения» с Киевской Русью разрывались. До конца XI века вятичи сохраняли определенную политическую независимость. Не малую роль в этом, конечно же, играла отвага и мастерство воинов– вятичей!

Но постоянно быть в изоляции от все расширяющейся Киевской Руси невозможно. Смутные времена княжеских братоубийственных войн, нашествие Золотой орды, конечно, наложили свой отпечаток. Согласно летописным сведениям, в эти нелегкие времена много изгоев с Киевской Руси переселялось в земли вятичей. Да и самим вятичам становиться все сложнее и сложнее сдерживать желание Киевской Руси превратить их в своих данников.

Не желая напрямую подчиняться «внукам Дажьбога», вятичи выбирают более близкие по духу и мировоззрению «родовые» связи. Сначала развиваются достаточно тесные отношения с Черниговским княжеством, а впоследствии основная часть земель вятичей включается в его состав. Увы, в последний раз древний народ упоминается летописью под своим племенным именем в 1197 году.

Но растворившись, как единое племя, среди других племен, они сохранили, как показывают результаты археологических исследований, свое мировоззрение и обычаи. Могу лишь предположить, что именно твердость их убеждений и верность древним заветам помогла на рубеже XII—XIII веков выделиться в группу независимых княжеств, называемых сегодня Верховскими или Верхнеокскими. Их всего 16. Это русские удельные княжества в верховьях реки Оки, которые возникли как уделы Черниговского княжества. Они просуществовали с XII по XVI век под властью Ольговичей, младших сыновей Михаила Всеволодовича и их потомков, постепенно входя в состав Московского княжества, став для новой Руси надежным заслоном на пути внешних врагов.

У каждого племени и/или племенного союза существуют свои индивидуальные черты, выражаемые в узорах или солярных знаках. Таким знаком родового отличия для вятичей является форма височных колец – семилопастные (очень созвучно солярному знаку Коляды). Как подтверждение древних сказаний о происхождении и братской связи, у радимичей височные кольца семилучевые.

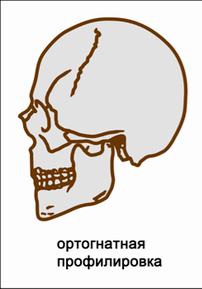

Внешне вятичи были типичные европейцы, с современной точки зрения. Ученые, реконструировав их внешность по найденным остаткам, отмечают следующее: «имели длинный череп, узкое, ортогнатное (т.е. еврапиойдное), хорошо профилированное в горизонтальной плоскости лицо и довольно широкий средневыступающий нос с высоким переносьем».

О вятичах можно говорить бесконечно, а их земля обширна и прекрасна! В наших исследовательских поездках мы посетили далеко не все. Еще предстоит замкнуть «круг» Верхнеокских княжеств, найти дорогу к Долине Любви и бывшему капищу Макоши, посетить места вблиз села Корное и многое, многое другое. Желающих окунуться в атмосферу вятичей приглашаем с собой!

Comments